|

|||

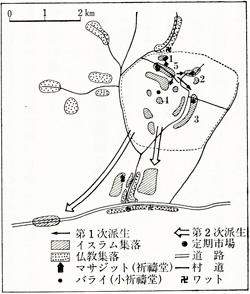

| 【矢野暢と鶴見良行(1)】 『マラッカ物語』(1981)は、私のような鶴見良行の東南アジアに関する著作を待ち望んでいた読者には痛快な一冊となった。けれど、出版社が意図していたほどに部数は伸びなかった。それでも毎年増刷され、1983年に第3刷を記録している。文庫本には、なっていない。全集には収録されている。『マラッカ物語』とほぼ同じ時期での出版に、『バナナと日本人』(岩波新書・1982)がある。こちらは、予想以上の多くの読者を得た。結果、『バナナと日本人』が良行の読者を大きく広げることになった。東南アジアに関心の薄かった読者にアジア学のおもしろさを伝えたのである。 『バナナと日本人』が多くの一般読者を獲得したいっぽう、『マラッカ物語』は国際政治学や東南アジア学の研究者たちに好意的に受けとめられた。なかでも、東京の研究者たちよりも京都の研究者たちに読まれた。1980年代当時、京都大学にあって東南アジア学をリードしていた矢野暢(やのとおる・1936-1999)は、鶴見良行の著作に注目してきたひとりである。『マラッカ物語』以後は、東南アジア研究者としての鶴見良行と距離を縮めながら付き合ってきたといえる。80年代後半から鶴見良行が京都大学東南アジア研究センターに出入りするようになったのには、矢野暢の存在があった。 矢野暢・編著『東南アジア学への招待(上)新たな認識を求めて』(NHKブックス・1983)に、『マラッカ物語』を紹介した次の文章がある。 「東南アジア研究にたずさわるものは、日本とアジアとの関わりのモラルないしエトスのことを真剣に考えておかなくてはならないのである。そのためには、竹内好の一連の作品(最近、筑摩書房から全集が出た)、橋川文三の『順逆の思想 脱亜論以後』(筑摩書房)、永井道雄・原芳男ほか『アジア留学生と日本』(NHKブックス)、鳥羽欽一郎『二つの顔の日本人 東南アジアの中で』(中公新書)、斎藤吉史『国際史の中の東南アジア』(TBSブリタニカ)、後藤乾一『火の海の墓標』(時事通信社)、村井吉敬『小さな民からの発想 顔のない豊かさを問う』(時事通信社)、鶴見良行の『マラッカ物語』(時事通信社)、『バナナと日本人』(岩波新書)などを自己啓蒙のためにもひもといてみるのも無意味でないだろう。」(下線は引用者による。矢野暢編著・1983上、P.235-236) ここにあげられたアジア学の書籍は、21世紀のいまや古典となりつつある。 さて、この引用文に「モラルないしエトス」という言葉がある。「学問のモラル」「研究のエトス」という意味で用いられている。同じ本(矢野・1983上)の中で、矢野暢が「エトス」に言及した箇所がある。 「東南アジア研究は、私にとってたんなる学的体系ではない。それは、日本人の世界認識の基本的な枠組みにかかわる知的模索であり、そして、日本人が第三世界とかかわるときのかかわりのエトス(本書では右傍点)でもあるのだ。少なくとも地域研究では、学者が純粋な学問だけで自己正当化できる時代はもう過去のものになった。」(矢野暢編著・上1983、P.8) 「かかわりのエトス」については、1984年の著作の最後にも次のように書いている 「〈かかわりのエトス〉は、東南アジアとかかわるすべての人間の、一人ひとりの問題なのである。私たちは、たえず踏み絵を踏みつづけないといけないのだと思う」(矢野暢『東南アジア世界の構図』NHKブックス・1984、P.243) 「かかわりのエトス」を前面にだしたような鶴見良行の著作の文体を矢野暢は好意的に読んでいたかもしれない。 矢野暢は政治学者を自認していた。同時に、東南アジア地域研究者でもあった。政治学がメジャー(方法論)であり、マイナー(対象地域)が東南アジアである、という言い方をしていた。矢野のこの言い方をかりれば、鶴見良行は歴史学がメジャー(方法論)で、東南アジアはマイナー(対象地域)となる。矢野の理解では、東南アジアがメジャー〈方法論〉というのはあり得ないという。 この論点を確認するために再度、矢野暢の次の文章を引用しておく。 「東南アジアを対象とする地域研究は、人類学、言語学、歴史学あるいは、政治学など、なんらかの専門分野(ディシプリン)の方法論を磨き上げるための手段でしかない。つまり、専門分野の学問のほうが主(メジャー)であって、東南アジア研究は従(マイナー)なのである。世の中には、とかくこの点を逆に考える人が少なくない。専門分野をおろそかにして東南アジアとの取り組みにはいり、けっきょく伸び悩んでいる人は少なくない。」(矢野暢編著・1983上、p.229)。 21世紀に東南アジア学を志す人は、この点を再確認してほしい。 矢野暢は21世紀の現在、忘れられつつある東南アジア研究者となっているが、『冷戦と東南アジア』(1986)で吉野作造賞を受賞し、スウェーデン王立科学アカデミーの会員としてノーベル賞受賞者選考にも関与していた。1980年代、矢野は日本の学会における東南アジア研究の第一人者であった。メジャー(方法論)とマイナー(対象地域)を明確に区分し、現地語での文献解読できる語学力を求めた。矢野のそうした方針での研究者育成が日本の東南アジア学を90年代には世界水準まで押しあげた。その学問的業績を否定するものはいないだろう。 『マラッカ物語』(1981)以後、矢野暢と鶴見良行は、次第に距離を縮めていく。研究のエトスを説いた矢野と、「運動としてのアジア学」を唱えた良行は、共鳴するところが少なくなかった。80年代後半には、良行は、京都大学東南アジア研究センターでのセミナーに参加するようになった。そして、若い研究者たちと交流して刺激を与え続けた。京都大学で良行の議論に直接刺激を受けた研究者から連絡を私は受けたことがある。 拙著『スリランカ学の冒険』(1996)に私は、「あとがき<鶴見良行私論>」を書いた。それを読んだ人から「京都大学のセミナーで鶴見良行と同席した」と連絡があった。南アジアを研究領域にした文化人類学の研究者である。以来、交流が続いている。そうした新しい「関係」を喚起させる力が鶴見良行にはあった。 矢野暢がなぜ、『マラッカ物語』に大きく反応したのか? それは、矢野が『マラッカ物語』の舞台であるクラ地峡について、だれよりも詳しいひとりであったからだ。矢野の最初の本格的なフィールドワークは、タイ南部・マレー半島にある回教徒の村である。タイ語を習得し、アメリカ留学の代わりに南タイのドーンキレク村に2年間「留学」した、と本人は言っている。1960年代前半の「留学」である。そのドーンキレク村の所在地は、『マラッカ物語』で取り上げられているクラ地峡運河の建設予定地に含まれる地域に当たる。おそらく矢野は誰よりも深い関心をもって『マラッカ物語』を読んだことであろう。 矢野暢の過ごした村の言語は、タイ語。隣接してワット(仏教寺院)のある村があった。日頃、仏様を拝んでいる村人が金曜日には回教徒の集団礼拝に加わり、回教徒としてお祈りするのを矢野は目撃する(矢野暢・1983上、p.101)。そんな「留学」経験が、矢野にアメリカの東南アジア研究の限界を知らしめたのだという。そして同時にこれまでの日本における東南アジア研究の無用性をも説いている。(矢野暢・1983下、p.187)。  南タイの村での調査記録は、矢野暢の博士論文の主要な部分を構成していると思われる。フィールド調査記録の一部が、1984年の著作の中に引用されている。72ページに掲載されている矢野暢の手書きの図「派生村の形成」は、村が生き物のように分散したり移動したりする様子を図にしたものだ。その図は、良行の「移動分散型社会」についての具体的なイメージを持つ際にも参考になる。 南タイの村での調査記録は、矢野暢の博士論文の主要な部分を構成していると思われる。フィールド調査記録の一部が、1984年の著作の中に引用されている。72ページに掲載されている矢野暢の手書きの図「派生村の形成」は、村が生き物のように分散したり移動したりする様子を図にしたものだ。その図は、良行の「移動分散型社会」についての具体的なイメージを持つ際にも参考になる。←(図:派生村の形成) 矢野は、さらに村の中身ともいえる宗教共同体が、同じ村の中でさえ分離することを観察している。そして、〈むら〉と〈まち〉と〈くに〉の関係の複雑さについて考察している(矢野暢『東南アジア世界の構図』NHKブックス・1984、P.71-73)。 矢野は、『東南アジア世界の構図』によって東南アジア大陸部の村落社会を論じた。いっぽう鶴見良行は『マングローブの沼地で』(朝日新聞社・1984)で東南アジア島嶼部の「移動分散型社会」を論じた。それぞれの著作は、1984年という同時期に出版されている。矢野の「派生(移動)する村」の村落社会論と、良行の島嶼部アジアの「移動分散型社会」という概念は、共鳴する部分がある。 |

|

||

|

■庄野護(しょうの・まもる) 1950年徳島生まれ。中央大学中退。学生時代よりアジア各地への放浪と定住を繰り返す。1980年代前半よりバングラデシュやネパールでNGO活動に従事。1989年から96年までODA、NGOボランティアとしてスリランカの都市開発事業に関わる。帰国後、四国学院大学非常勤講師を経て、日本福祉大学大学院博士課程単位取得。パプアニューギニア、ケニアでのJICA専門家を経て、ラオス国立大学教授として現地に2年間赴任。『スリランカ学の冒険』で第13回ヨゼフ・ロゲンドルフ賞を受賞(初版)。『国際協力のフィールドワーク』(南船北馬舎)所収の論文「住民参加のスラム開発スリランカのケーススタディ」で財団法人国際協力推進協会の第19回国際協力学術奨励論文一席に入選。ほか著作として『パプアニューギニア断章』(南船北馬舎)、共著に『学び・未来・NGO NGOに携わるとは何か』(新評論)など。 |

|||