|

|

|||

|

|

||||

|

|

||||

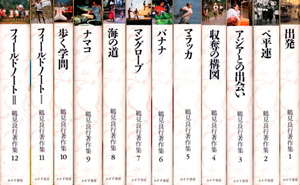

| 著作集1「出発」の表紙カバーには、良行自らが撮った写真が使われている。愛用していたドイツ製カメラ「ライカ」で撮影した白黒写真である。写真右上に坊主頭の学生服を着た小学生が立っている。少年の前方に写る父親らしい人物は、背広姿で斜め後ろ姿で見える、カメラを構えて少年を写そうとしている。背景には畑や樹木が見える。東京郊外の風景と思われる。 写真は、1950年代から60年代にかけて良行が追いかけていたテーマ「家族アルバム」の作品である。写真と関連する論考が、著作集1「出発」に収録されている。第Ⅱ章「日本の写真 天皇論/写真論1957-1972」の8編である。 以下記すと、 *写真 意味と批評 p.91-92 *“人間天皇”・広告スター・家族アルバム 記号としての写真 p.93-98 *御真影から人間天皇へ 天皇シンボリズムの系譜 p.99-115 *技術主義への傾斜 カメラ雑誌拝見 p.116-118 *戦後天皇制の存在と意味 p.119-129 *家庭アルバムの原型 p.130-139 *家庭アルバムのその後 p.140-147 *架空なるものへのいざない p.148-154 タイトルから読み解くと、良行の写真論が天皇論=家族制論であることが分かる。天皇の写真=御真影を素材に天皇制を論じ、「家族アルバム」を素材に家族制度を論じた。 家族写真が天皇制のみならず国家とつながっていることに気づいていたのが良行であった。誰が家族写真の中心に位置するか? 長子相続制が維持される天皇制の下では(新民法では兄弟姉妹は平等とされながらも)、一般国民の家族も長男が優先されてきた。そのような日本社会において、家族の物語を写した家族写真には日本国家のあり方が反映する。家族写真は国家の在り方そのものを映し出しているのだ。これは、日本だけではない。(参考:川村邦光『家族写真の歴史民俗学』ミネルヴァ書房、2024) 写真を通じて日本社会を論じた。天皇制と家族制度が一体となっている日本社会を分析した。 1962年の論考「戦後天皇制の存在と意味」には、「天皇制が(戦後の=引用者註)大衆社会状況の出現によって、まったく変質したと考えることには私は反対である」とある。 この見解は、政治学者・松下圭一(1929−2015、法政大学教授)らが述べた次のような見解への反論であった。 「皇室は、もはや畏怖されるのではなく、(「大衆天皇制」(松下圭一)が成熟したことで=引用者註)敬愛されるようになったのである」(『中央公論』59年4月号) さて、良行の写真作品は、著作集1「出発」の表紙だけでなく、全12巻の表紙カバーすべてに使われている。良行が遺した4万枚を超える写真から選ばれた作品である。いわば、代表作だ。写真は「趣味」以上のものであった。写真家や写真評論家になる可能性があった。写真への関心が、1970年代のアジア学にも繋がっている。写真を撮り、写真を見て考えることを繰り返してきた。写真は、「鶴見アジア学」に欠かせない。 日本製一眼レフカメラ2台を抱えて、良行は東南アジアを旅した。1台のカメラには35ミリか28ミリの広角レンズ。もう一台には、105ミリか135ミリの望遠レンズが備え付けられていた。なぜ2台の重いカメラを持ち歩いていたのか? 21世紀のデジタル・カメラの時代には想像し難いかもしれない。そこには、1960年代の報道写真家像がある。ベトナム戦争の戦場を取材した報道写真家たちの多くは、2台の一眼レフを持ち歩いた。それが、1960年代の報道写真家像であった。 写真を撮るだけでなく、写真評論にも関心を向けた。写真の意味論を考えてきた。どのような写真が撮られるべきか? 写真の社会的意味は何か? 良行の写真論は、1966年に単行本として刊行が予定されていたようだ。著作集1「出発」に収録されている論考「家庭アルバムの原型」(p.130-139)の附記に「本稿は、来年(1965年=引用者註)単行本として発表を準備している『日本の写真』の一部です」(p.139)とある。 しかし、単行本『日本の写真』は刊行に至っていない。その理由を良行は語っていない。ベトナム反戦運動への参加が、『日本の写真』の刊行を不可能にしたかもしれない。良行が呼びかけ人のひとりとなった「ベトナムに平和を市民連合」(略称:ベ平連)の発足は、1965年4月24日である。運動への準備期間を考えれば、『日本の写真』の編纂作業とベ平蓮の発足は、時期が重なっている。ベトナム戦争が拡大していなければ、「写真評論家・鶴見良行」が誕生していたかもしれない。 1960年代に写真論で天皇制を論じた良行は、1970年代になるとカメラを抱えて東南アジアを旅するようになる。そして発見したのが、天皇制のような社会制度を生まない社会のあり方だった。『マングローブの沼地で 東南アジア島嶼文化論への誘い』(朝日新聞社、1984)には、その内容が随所に語られている。東アジアの稲作社会に生まれた天皇制とマングローブの沼地とその周辺に生きる人々の社会が対比されている。「移動分散型社会」(良行が用いた用語)では天皇制のような社会制度は生まれなかった。そのことに気づいた良行は、「海民」を通して日本の歴史を再検討した。その研究成果は、『ナマコの眼』(筑摩書房、1990)に表現されている。 |

||||

|

|

||||

| |1|2|3|4|5|6| | ||||

|

|

||||

第1巻「出発」を手にとって(1)───

第1巻「出発」を手にとって(1)───