|

|

|||

|

|

||||

|

|

||||

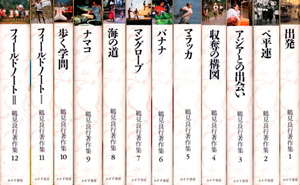

| 『鶴見良行著作集』全12巻(みすず書房)の刊行開始は、1994年12月に鶴見良行が68歳でなくなって4年後の1998年のことである。編纂作業は、良行が亡くなった直後から開始されている。編集者・郷雅之と、良行の配偶者・鶴見千代子が、刊行に向けての細かな作業を担った。過去の発表論文、フィールドノート、蔵書の全ては、京都の鶴見宅にほぼ完璧に整理されていた。 著作集全12巻は、第1巻「出発」からの発刊ではない。最初の刊行は、第6巻「バナナ」である。2冊目は、第9巻「ナマコ」。第7巻「マングローブ」が3冊目となった。第1巻「出発」は、4冊目(1999)の刊行である。 第1巻「出発」には、敗戦直後に刊行が開始された月刊『思想の科学』(思想の科学社)の掲載論文を中心に、ベトナム反戦運動(ベ平連)直前までの論文とエッセイが収められている。編纂作業には4年をこえる年月がかけられている。 第6巻「バナナ」、第9巻「ナマコ」、第7巻「マングローブ」の発刊順序は、読者が多かった単著の順でもある。『バナナと日本人』(岩波新書、1982)、『ナマコの眼』(筑摩書房、1990)、『マングローブの沼地で』(朝日新聞社、1984)が、代表的単著3冊とされる。『マラッカ物語』(時事通信社、1981)は、先の3作に先行して刊行されている。しかし、著作集第5巻「マラッカ」に収録され、刊行となったのは、「バナナ」「ナマコ」「マングローブ」の後になった。 読者として著作集全12巻を読むとき、第1巻から手にとる読者もいるだろう。しかし、刊行順に読む方法もある。第6巻「バナナ」、第9巻「ナマコ」、第7巻「マングローブ」、そして第1巻「出発」へと。この読み方が、鶴見良行アジア学の理解により有効となる読者もいるかもしれない。 第1巻「出発」には、主体として編纂されている既刊単行本はない。『思想の科学』など雑誌掲載論文や共著本の論文から編纂されている。どの論文を掲載し、どの論文を不掲載にするかについて、時間をかけた丁寧な作業が行われている。 1998年11月に第6巻「バナナ」が刊行されてから6年後の2004年1月、第12巻「フィールドノートⅡ」が刊行され、全12巻が完結した。編纂内容をみれば、わずか6年で全12巻が完結したのは、驚異的な早さだったともいえる。 配偶者の鶴見千代子は、著作集全12巻の制作に全力で取り組んでいた。「私の仕事は鶴見良行」と良行の生前から鶴見千代子は言っていた。そして、雑誌掲載論文などを見やすく書棚に整理していた。しかし、それでも完全とはいえない。第1巻「出発」においても、共著リストには載っていない書籍もある。書籍表紙の共著欄に執筆者の名前が記載されていない本は見過ごされやすい。 良行の従兄の鶴見俊輔は自らの講演会などで、鶴見良行著作集を「完成度の高い作品」と発言していた。 どの巻にも時間をかけて丁寧に書かれた解説がつく。解説の執筆者は、良行と交流のあった研究仲間や古い友人たちである。 第6巻「バナナ」の解説は、村井吉敬「鶴見良行バナナ研究とその周辺」である。村井と鶴見俊輔は、良行と過ごした時間が他の誰よりも長く、良行の人間像と研究者としての良行の成長と変化を詳しく知っていた。第6巻の村井の解説と第1巻の鶴見俊輔の解説を読んで全12巻の全体像をつかむのもひとつの方法である。 第1巻「出発」の鶴見俊輔による解説「この道」には、次の一節がある。 「この結婚(鶴見良行と安武千代子の結婚=引用者註)は、彼の生涯の最も成功した事件である」(p.294) 鶴見良行の結婚に際して、従兄の鶴見俊輔が安武千代子の両親宅に結婚の正式な申し込みのために出かけている。良行の父・鶴見憲(元外交官)でなく、従兄を代理に立てた。親同士での話を先行させなかった。そのことは、この時代の戦後民主主義の雰囲気を物語っている。 1994年12月16日、良行は京都の自宅で急死した。享年68歳。龍谷大学大学院経済学研究科教授として活躍していた。勤務先の大学の春休みと夏休みには、東南アジアに出かけ、歩くことで研究を深めていた。歩く学者としてのアジア学であった。その旅の体験を交えたアジアの話が大学での講義内容だった。ゼミや講義には、学外からの熱心な聴講者が常にいた。死の前夜も良行は龍谷大学大学院でのゼミをこなしている。ゼミのあと大学から遠くない自宅に帰り、直後に急性心不全で亡くなった。 1994年当時、良行がみすず書房の月刊誌『みすず』に連載中だったのが、『ココス島奇譚』である。『ココス島奇譚』(みすず書房、1995)は未完だったが、花崎皋平による丁寧な解説がつけられ、単著となった。花崎は、1960年代のベトナム戦争反対運動(べ平連)の頃からの良行の古い友人で、ナマコの調査旅行の際にも良行は札幌の花崎宅に立ち寄っている。 「1985年(昭和60年)6月6日 北海道でナマコ調査(─6/26)」(著作集12、「年譜」p.431) 北海道に出かけるたびに、良行は花崎と共に時間を過ごした。哲学者の花崎が、鶴見良行著作集第7巻「マングローブ」に書いている解説は、「日本にこだわりつつの日本ばなれ」である。『マングローブの沼地で』(1984)の作品論だけでなく、良行の「アジア学の質」を論じている。 「私には、良行さんの身のこなしのどこが魅力なのか。書くものがどうしておもしろいのか、これまで必ずしもわかっていなかったみたいだ。この巻(第7巻「マングローブ」=引用者註)の解説を書くために、収録原稿を読み直してみて、どうしておもしろいのかが少しわかった。良行さんの著述のすべてに現れている思想とは、自分たちが日本人であることを東南アジアの、それも海に生きる人の側から考え直そうではないか、という日本人への訴え、うながし、説得である。良行さんは、脱日本人の方向へ身を移す足取りで海辺を歩いたということができるだろう」(p.397) 花崎皋平(1931-)には、哲学者として多くの著作や訳書がある。北海道大学の専任教員であった。しかし、学生運動で退学させられた学生の裁判で特別弁護人をつとめ、1971年に北大を退職した。その後は、コピー屋の主人として生活しながら、哲学の研究を続けてきた。入手しやすい著書として、花崎皋平『生きる場の哲学─共感からの出発─』(岩波新書、1981)がある。その本の冒頭に、花崎たちが体験したアジア旅行についての文章がある。 「わたしは、一九七九年の三月から六月まで、香港をふりだしに、韓国、フィリピン、タイ、マレーシアの六か国をこれらの国々の若い活動家といっしょに歩き、草の根の人民のたたかいや生活にふれることができた。その体験をいまふりかえってみると、わたしのこころにあたらしい息を吹き込み、魂の帆をふくらませてくれたのは、アジアの底辺の生活者人民の生き物としてのたしかな感じ(原文はアンダーラインではなく傍点=筆者註)であったことがわかる。(P.2「共感と『やさしさ』の感情」) 花崎のいう「共感のアジア学」が、鶴見良行のアジア学の質と重なる。花崎たちの旅の準備に、東京神田にあるアジア太平洋資料センターが支援した。「あとがき」にアジア太平洋資料センターの武藤一羊の名前があげられ、感謝の言葉が綴られている。その武藤と共にアジア太平洋資料センターで活動していたのが良行であった。 旅の仕方が自由であるように本の読み方は自由である(英米の大学では、本の読み方は自由ではない=筆者註)。鶴見良行著作集全12巻は、人それぞれに読めばよいと思う。私の場合、解説を書いた人と良行の関係を思い浮かべながら、本文を読むことがある。また、各巻の1ページから読むのではなく、「解説」で言及された部分や引用された文章の前後から本文を読むことがある。そのように読むことで、解説者と良行の関係が文章の中に浮かんで見えてくるのだ。 |

||||

|

|

||||

| |1|2|3|4|5|6| | ||||

|

|

||||