|

|

|||

|

|

||||

|

|

||||

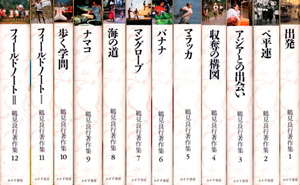

| 鶴見良行(1926−94)の生涯一度の就職先は、財団法人国際文化会館である。1955年9月、29歳のときであった。すでに既婚者であった。当時の住まいは、東京・代々木初台。57年には南千束に転居している。どちらも民間アパートだ。 その頃の良行は、背広にネクタイ姿で通勤していた。とりわけ蝶ネクタイを好んだ。そんなおしゃれであった良行が、ジーパンにノーネクタイとなっていった。この変化をもたらしたのが、60年代後半からの「べ平連」(1965−74)での反戦運動である。『著作集2』には、服装が変化していった時期の、良行の内面の変化を示す文章が並ぶ。 1973年3月、47歳のとき、国際文化会館での企画部長を辞し、非常勤の嘱託職員となった。退任のきっかけは、ベトナム戦争をテーマとしたテレビ討論会での良行の発言にあった。財団法人職員は準公務員であり、その職員が反政府団体の「べ平連」とは何事か!というわけだ。そんな批判を国会で受けた。国会でとりあげられたことで、国際文化会館理事長・松本重治(1899-1989)は、良行の退職をやむなしとした。それでも松本は、嘱託非常勤職員として残した。東南アジア諸国との交流プログラムを継続して任せるためである。この73年の退職がなければ、良行のアジア研究者への道はなかったかもしれない。 「ベ平連」とは、市民団体「ベトナムに平和を!市民連合」の略称である。1965年2月7日、アメリカ軍による北ベトナムへの無差別爆撃が開始された。それをきっかけに市民が自主的に集って組織されたのが「べ平連」である。作家・小田実らの呼びかけで、65年4月24日東京・清水谷公園からアメリカ大使館に向けて最初の反戦デモが行われた。以後、74年1月の「ベ平連」解散まで月例デモが続けられた。 『著作集2』巻頭の写真には、良行がマイクを手にとって演説する姿が写る。清水谷公園でデモ出発前の集会で撮られた写真である。写真説明には「ベ平連第8回定例デモ(1966年4月23日)」とある。良行の右横に「米非暴力行動委員会のA・J・マスディ、小田実、バーバラ・デミングの各氏」が並んで写る。良行を含めて写真の男性3人が、ネクタイ姿であることに注目しておきたい。 ベトナム反戦運動にもネクタイが必要とされた。そんな時代があったのである。その後の良行は、徐々にネクタイを着用しなくなっていく。そのきっかけが、ベトナム反戦運動への参加の深まりである。ノーネクタイにジーパン姿で職場に出るようになるまでには、数年以上の歳月を要した。 たとえば、第1部収録の次の3篇は、「ネクタイと反戦運動」に関連する。 「『志』の女 ジョーン・バエズ 消費者型愛好家に抗して」(1967年) 「戦争とアメリカの若者たち」(1967年) 「戦争と女子供たち」(1967年) これらの論考は、服装を含めたアメリカの若者文化に注目しながら執筆している。これら3編が1967年に書かれたことにも意味がある。67年は、ベトナム反戦運動に関わった多くの人々にとって激動の年でもあった。 第1部収録の主要論文は、単著『反権力の思想と行動』(盛田書店、1970)と重なる。「日本国民としての断念」が、第1部タイトルである。これは、『反権力の思想と行動』では第2部「反戦論」の4番目に収録されていた。しかし、『著作集2』では第1部全体の標題とされている。 「日本国民としての断念」の冒頭で良行は次のように述べる。 「(前略)わたしは自分が日本国民であることの意味に疑問を感じはじめている。(中略)この疑いは、いまでは『国民であることを断念しようという態度まで成長してきている。それは、『国民であることを放棄する』といった積極的な態度である。あるいはやや心を鎮めて自制といってもよい。日本人であるわたくしは、個人的に、日本国家の威勢が国家機関によって昂揚されるのを喜ぶまいと思う。(中略)この『日本国民としての断念』が日本人であるわたしの世界にたいしてはたしうるほとんど唯一の貢献なのではないか」(p.83- 98) 1926年、外交官だった父・鶴見憲の赴任先、米国ロスアンゼルスに生まれた良行は、19歳まで米国籍を保持していた。アメリカ人でもあった。日本人として生きることは、良行にとって自ら選び取った生き方である。10代の頃からその意味を考え続けていた。 『著作集2』は、3部で構成されている。 第2部「今週の社会観察 匿名時評(眺)の時代 1966−71」(p.257-390)は、ページ数は133頁と少な目かもしれない。しかし、多岐にわたる話題が論じられている。良行が匿名で書いた文章である。 「反戦運動で文章を書くとき、ペンネームが必要なときがある」。親しい友人たちに真剣に語っていたコトバである。権力の弾圧に備えよ、という意味での助言であった。その良行が、どのようにペンネームを使い分けたのか。第2部を読めば思わぬ発見があるかもしれない。なお、英語で書くときもペンネームを使用していた。Kenneth O’Hara(1974)、Ohara Ken(1977)などの筆名を用いている。『著作集12』の巻末著作目録で、より詳細に確認できる(p.456-460)。 第3部「本を読む 書評1970−72」では、次の4人の本についての書評が載る。 竹内好『状況的 対談集』(合同出版、1970) 清水知久『アメリカ・インディアン 「発見」からレッド・パワーまで』(中公新書、1971) 小中陽太郎『私のなかのベトナム戦争 ベ平連に賭けた青春と群像』(サンケイ新聞出版局、1973) 小田実『世直しの倫理と論理 上・下』(岩波新書、1972) 中国学者・竹内好(1910-77)は、良行のアジア学入門の師でもあった。竹内の著作から学び、対面でも議論してきた。論文「日本人ばなれの生き方について」(『著作集3』収録)は、竹内の中国学から、どのように学んだかを具体的に示している。 清水知久のアメリカ史は、良行のアメリカ史と重なる。良行にはアメリカ論として「市民社会の成立とヒューマニズム〈アメリカ〉」(共著『人間の自由と誇りと』学生新書、理論社、1950、著作集未収録)などを書いている。 アメリカは歴史上、多くの間違いと失敗を繰返してきた。とりわけ、「暴力」の問題について良行は関心を持っていた。米国独立前後のキリスト教宗派間の対立は暴力を伴い、殺し合いさえした。そして、アメリカ・インディアンの殺戮。アメリカ史におけるそれらの「暴力」については、繰り返し検討されるべきだろう。 作家・小中陽太郎(1934−2024)は、「べ平連」時代に良行と行動を共にした。小中と良行に共通するのは、若い仲間たちとの付き合いに時間をかけたことだ。元NHKディレクターの小中は、1964年にフリーの作家となり、65年の「ベ平連」の結成に名を連ねた。脱走兵支援運動に関連して、べ平連の世話人としてハノイやモスクワに出かけた。べ平連の「外交官」であった。いっぽうの良行は、「ベ平連」の「外務省」と呼ばれていた。小中は、83年にフルブライト交換教授として米国ウエストヴァージニア大学に客員教授として赴任している。小中のような人物は21世紀のNHKからは生まれないだろう。 小田実(1932−2007)は、「べ平連」の最初の呼びかけ人のひとりである。それまでの反戦運動は既存政党の管理支配下にあった。「ベ平連」は、新しい民主主義の原理に基づく反戦運動をはじめた。政党から自由な反戦団体を立ち上げたのである。 「ベ平連」は参加者たちにとって、民主主義の学校であった。言い出しっぺが先に行動する。「ベ平連」を名乗る人が、「ベ平連」である。「ベ平連」には会員制度がなかった。意見が異なっても「除名」しない。その組織論は、新しい民主主義でもあった。 「ベ平連」の新しい民主主義により、達成したことがある。自殺者をひとりも出さなかったことだ。戦後の日本の社会運動で自殺者を出さなかった運動は「ベ平連」だけだろう。米軍脱走兵の支援運動でも米兵、日本人双方に自殺者を出さなかった。その組織原理を意識的に追求したのが、小田実たちである。小田実『世直しの倫理と論理』の出版直後、良行の「アジア勉強会」が発足している。「アジア勉強会」の運営には「ベ平連」の組織運営が発展的に用いられた。 『著作集2』所収の書評には、「小田実との対話 『世直しの倫理と論理』をよんで」の標題が使われている。良行から小田への私信の形式で書かれた書評である。冒頭を引用する。 「小田実さん いっしょに反戦運動をするようになってまるまる七年になります(あなた流の解釈を加えれば、私たちの反戦運動のかかわりは、できあいのものに加わったのではなかったから『加わる』とはいえないし、だれか他人を動かすという意味での『組織する』も念頭にうすかったので、それはまさに『する』としかいいようのないものでした)」(p.400) |

||||

|

|

||||

| |1|2|3|4|5| | ||||

|

|

||||

第2巻「ベ平連」の時代(1)───

第2巻「ベ平連」の時代(1)───