|

||||

|

『日本旅行記』神戸編(1909)ムハンマド・アリー・タウフィーク著

|

||||

|

|

||||

|

||||

|

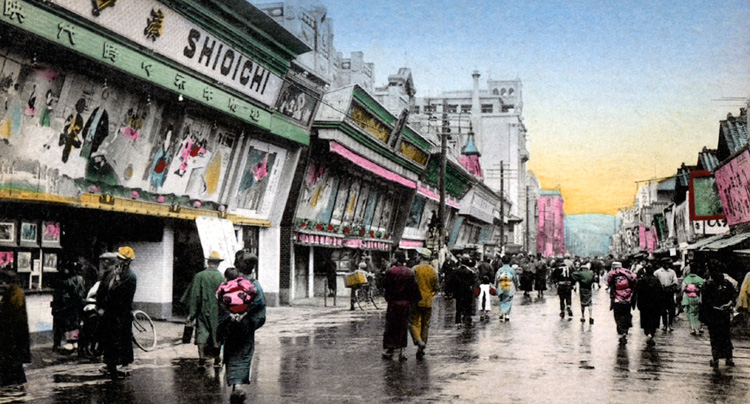

神戸・新開地(1905)

|

||||

|

|

||||

| 著者のムハンマド・アリー・タウフィーク(1875-1954、以下アリー公と略す)は、オスマン帝国時代のエジプト初代総督ムハンマド・アリー・パシャ(1769-1848)の玄孫にあたる。世界中を旅していたが、1909年(明治42)アリー公34歳の時、日本へやってくる。以下は、アリー公の著作『日本旅行記』アラビア語版から「神戸」にまつわる部分を訳出したもの。脚注による補足説明は訳者が用意した。 | ||||

|

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ |

||||

| ホテル(在京都)へ戻ると、我々が出立を決心したことを土産物売りたちは理解したようだ。およそ40%から50%のディスカウントで我々に商品を並べたててきた。ほどなく出発の時間が来たので、神戸行きの列車に乗るために駅へと向かう。神戸は有名な港町である。急行列車(1)で神戸と京都の間は2時間と10分。その道中半ばに大阪と呼ばれる都市を通過する。大都市である。かつて幾時代か日本の都(2)が置かれていたところだ。 | ||||

(1)急行列車|1896年(明治29)9月1日から東海道線に初めて急行列車が走った。新橋・神戸間は17時間19分。当初は、急行料金は不要だったようだ。(参考=清水勲編『ビゴー日本素描集』岩波文庫、1986) (2)日本の都|飛鳥時代の「前期難波宮」、奈良時代の「後期難波宮」が挙げられる。 |

||||

|

|

||||

| 現在は工業地帯である。住民の数は100万人(1)に達する。列車が到着すると、工場の煙突を多く目にすることになるだろう。それらはすべての大都市と同様に川に沿って建ち並ぶ。ここでは「淀川」と呼ばれる川だ。8平方マイル(2)の平野部で、そこには我々が名古屋で見たのと同じような城と砦がある。しかしながらそれらは約200年前に火災(3)が起こり、痕跡しか残っていない。 | ||||

(1)100万人|高木和人「明治前期の都市別人口の分析」(画像電子学会第7回デジタルミュージアム)掲載の『明治大正国勢総覧』によると、大阪市の人口は1903年当時で995,945人となっている。 (2)8平方マイル|約40平方キロメートル余り。 (3)火災|江戸時代以降、大坂城の火災(天守を焼失したケース)は1660年と1665年の2回発生している。ともに落雷によるものであった。 |

||||

|

|

||||

| 神戸に着くまで乗客はだれも降りなかった。神戸は海岸沿いの細長い都市であった。そこには、宗教・人種の異なるさまざまな人たちがたくさんいる。住民の数は3万人(1)。貿易額は実に大きい。1906年、輸出入の総額は3000万円(2)に達する。 | ||||

(1)3万人|前出の『明治大正国勢総覧』によれば、神戸市の人口は1903年当時で285,002人とある。「3万人」は「30万人」の誤記であろう。 (2)3000万円|企業物価指数で明治40年(1907)の物価を1として、平成10年(1998)現在で比較した場合、約1088倍(レファレンス協同データサービス、香川県立図書館、管理番号8763)に相当するそうで、この数値から推計すると、「3000万円」は現在の「300億円強」か? |

||||

|

|

||||

| そして都市の景観は美の極みである。海沿いにアーチ状に広がっている。あの魅力たっぷりの、有名なナポリの港とよく似ている。我々が到着したのは午後7時であった。そこから一台につき二人の車夫が引っ張る人力車に乗った。ホテル(1)が標高の高い場所にあり、そこに行くには一人の車夫ではきつい。 | ||||

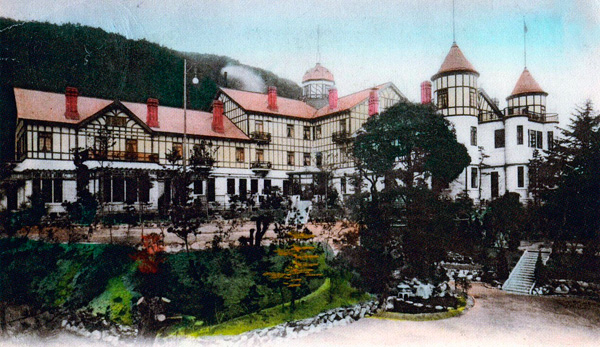

(1)ホテル|トア・ホテル(Tor Hotel)と考えられる。1908年(明治41)開業。ドイツ系資本の高級ホテル(のちに英国系に)。当時「スエズ以東で最高のホテル」と賞賛された。現在のトアロードの坂道を山側に向けて登りつめた、最北端にあたるエリアに建っていた(そもそもトアロードの名称はこのホテル名に由来する)。「トア」はドイツ語の「門(ゲート)」の意(諸説あり)。1950年(昭和25)に焼失。現在跡地には外国人社交クラブの「神戸倶楽部」が移転してきている。下の写真は当時のトア・ホテル。 |

||||

| トア・ホテル |

|

|||

|

|

||||

| ともあれ人力車はどんどん進んでいってぶじ到着した。そこは豪華絢爛の極みであった。建物群は威風堂々としたものだ。昨年にオープンしたばかりで、様式はヨーロッパ風である。 ホテルに到着したとき、心付けとしていくばくかを車夫に渡したかった。日本にはそうした習慣があるが、たとえば、午後からの半日乗車した者が手渡す現金は50銭(1)で、それは4クルーシュ(2)にあたる。 |

||||

(1)50銭|前出の数値を参考にすると、50銭は現在のおよそ500〜600円にあたると考えられる。 (2)クルーシュ(quruush)|オスマン帝国で使われていた通貨単位。 |

||||

|

|

||||

| 私は彼らにたくさん与えようとしたので、彼らはそれを料金だと思ったようで遠慮した。それで私は彼らにそれは料金とは別である旨理解させようとした。しかし、理解してもらえず、受け取ってもらえなかった。その後、ホテルを通じて料金を彼らに支払ったところ、私が彼らに支払おうとしたものが料金とは別のものであったことが明らかになった。すると、この一件(誤解)の原因となった男を他の連中がなじり始めた。 我々に用意された施設へ入ると、そこは、我々が期待した以上の、はるかに素晴らしい魅力とその完璧なシステムをそなえていることに気づいた。家具類はすべて英国風のものが備え付けられていた。各部屋には、浴室が設えてあった。使用人の部屋でさえ、浴室があった。什器も同様だった。食堂に下りてくると、その清潔さと整然とした快適さは極上のもので、素晴らしい場所であることが知れた。しかしながら食事は英国式ではなく、またヨーロッパ(大陸)風でもなかった。そしてそれは量がごくわずか(1)で、こうしたことは、すべてのホテルに共通した習慣であるようだ。 |

||||

(1)量がごくわずか|ホテルなどの食事の量の少なさは、明治期にやってきた多くの外国人が共通して指摘している。アメリカのジャーナリスト、エリザ・シドモアは「日本のご馳走は不条理なほど少量で、一人前がお人形さんのような食事」と記している。またドイツの地理学者リヒトホーフェンは「ヨーロッパの女の子たちが作る人形のためのままごとの料理のよう」と評している。 |

||||

|

|

||||

|

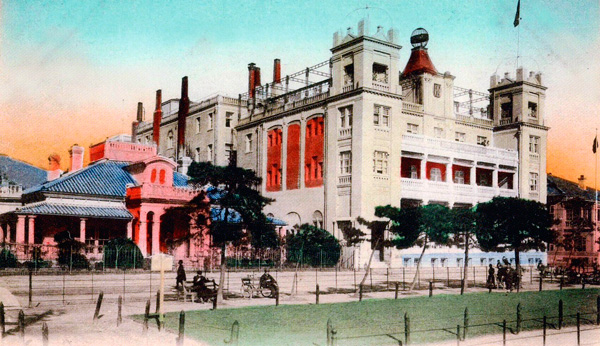

神戸の居留地(1885) | |||

| 朝、この地域を見て回ろうと外出すると、ヨーロッパ風の素晴らしい区域(居留地・租界=訳者註)を発見した。ヨーロッパ諸国のひとつのように思えるほどだ。 そこは、日本がヨーロッパ人のために便宜を図って供してきたエリアだ。日本がまだ弱小だった頃のことだ。最終的に日本が居留地を取り戻そうと考え、オランダの首都ハーグ(1)にある国際仲裁裁判所にその問題(2)を提訴したのだった。しかしながら日本の申し立ては却下された。 |

||||

(1)首都ハーグ|オランダの首都はアムステルダムであるが、事実上の首都機能を持つのはハーグになる。アリー公は「ハーグ」のフランス語表記La Haye(ラ・エ)をアラビア語文字に置き換えてLaahyと表記している。 (2)その問題|外国人居留地(租界)は、1899年(明治32)に日本側に返還されたが、土地の永代借地権は返還後も外国側に存続した。「永代借地自体は地租に代わるべき借地料を納入する以上、地租の納税を要しないとするも、(略)地上に建物を所有する際、この建物に家屋税を賦課」しようとした日本政府に対し、外国側は二重課税に当たると反発した。この問題で日本政府はハーグの国際仲裁裁判所に提訴したが、1905年日本側の敗訴に終わる。以後永代借地上に建てられた家屋には一切の課税が不可能となった。結局永代借地権が解消され、土地所有権に移行(居留地の歴史の実質的な終焉)するのには、1942年まで待たねばならなかった。(参考=大山梓『旧条約下に於ける開市開港の研究』鳳書房、1967)。なお文中では、アリー公は「取得('akhdh)」「返還(radd)」における問題があったと捉え、紛争の元となった「家屋課税」の問題とは認識していない模様。「返還」を実質的な返還(永代借地権の完全消滅)の意として解釈すれば間違いとはいえなくもないが。 |

||||

|

|

||||

| さて、この街区にはホテルもいくつかあった。英国風の、あるいはドイツ風の薬局もたくさん見受けられた。その後、我々は大きな道路を通過した。神戸でもっとも立派な道路(1)ということだ。その道沿いにはたくさんの商店が建ち並んでいる。 不思議なことに、日本の扇子の片面にへディーウ(2)の容姿と、その隣にエジプト(ムハンマド・アリー朝=訳者註)の国旗が描かれているのを見た。その件について訊ねると、ポートサイードの一人の商人から頼まれて準備したとのこと。 また多くの中国人をみかけた。通訳によるとこの国には15万人の中国人(3)がいるという。彼らの社会には倶楽部(団体)(4)が多数存在する。彼らのほとんどが塗装業(5)や銀行のクラーク(事務員)(6)、仕立屋などに従事している。 |

||||

アッバース・ヒルミー2世  ムハンマド・アリー朝の旗 1882年-1922年 |

(1)立派な道路|西国街道か? 京都から下関までの街道で、道幅二間半(約4.5m)と定められた。トアロードの南端にある三宮神社の南側から西方には、現在の元町商店街内を走っている。「たくさんの商店」というのはこの商店街のことだろう。元町商店街は明治7年(1874)に発足し、2024年に150周年を迎えた。ちなみに、明治政府の発足後まもなくのこと(1868)、この三宮神社付近で備前藩の隊列が西国街道を西宮方面へ東進中、その隊列を横切ったフランス人水兵を藩兵が槍で負傷させるという事件があった。フランス水兵が銃で応戦。藩兵も発砲し、銃撃戦となった。近くで居留地の予定地を検分中であった欧米諸国の公使らも巻き添えになり大混乱となった。「神戸事件」(「備前事件」とも)と呼ばれる。 (2)ヘディーウ|オスマン帝国のスルタンが属州であるエジプト(ムハンマド・アリー朝)の総督に与えた称号。「副王」「偉大な大臣」の意。第5代総督イスマイール・パシャ時代の1867年に総督から「ヘディーウ」を名乗ることになる。アリー公の日本旅行時(1909)の副王はアッバース・ヒルミー2世(在位1892-1914)。アリー公はこのヘディーウの弟にあたる。 (3)15万人の中国人|「兵庫県統計書」(1905-1925)によると、1909年(明治42)当時の外国人総数は兵庫県内で3754人、そのうち53.4%が中国人とある。神戸市に限定すれば中国人は2000人弱ではないかと思われる。参考=蒋海波「神戸華僑の職業」『華僑華人研究』第14号(2017)所収。 (4)倶楽部(団体)|中国人(華僑)のクラブは「会館」と称す。同郷人でネットワーク(同郷会)をつくり、その集会所を、出身地の地名を冠して「○○会館」と呼んで数多く設立された。 (5)塗装業|「兵庫県在留中国人の職業統計」(前出=蒋海波「神戸華僑の職業」所収)によれば製造業においては塗装業者とその職人が圧倒的に多く、「1905年の10人からつねに二桁以上をキープ」し、1927年頃には約250人を数えるまでになっている。次に活版印刷業の従事者が目立つ。 (6)銀行のクラーク(事務員)|当時のクラークは立って帳簿をつけていたらしい。明治36年(1903)生まれの、神戸で少年期を過ごした司馬遼太郎氏の縁戚の人の言によれば「いまの銀行のように窓口に係がすわっているのではなく、窓口から一、二メートル入ったところに机があって、係が立ったまま帳簿をつけています」「西部劇などに出てくる銀行」と同じ情景だったという(司馬遼太郎『街道をゆく21 神戸・横浜散歩ほか』朝日文庫、1998)。 |

|||

|

||||

|

居留地内のオリエンタル・ホテル(1907)

|

||||

|

|

||||

| ところで奇妙に思うことに、日本にいる中国人は彼ら祖国にいる中国人(1)に比べてずいぶん清潔であることだ。いやむしろ、日本人と比べても彼らのほうがずっと清潔である。 景色のほうはどこを見ても代わり映えしない。つまるところ、たくさんの竹(2)ばかりが目につく。 |

||||

(1)祖国にいる中国人|アリー公は、日本訪問後、清国を見聞している。神戸のあと、宮島(広島)、下関を訪れ、そこから釜山へ。そして1909年7月7日に黒龍省のハルビン駅から欧州に向かう列車で帰国の途につく。余談であるが、同年10月26日、このハルビン駅で伊藤博文は暗殺された。 (2)竹|唐突感のある「竹」への言及である。明治時代には、溜め池や河川の護岸用途に竹が多く植栽された。また竹細工や竹炭などのために竹の植林が奨励された。橋などの構造物にも竹がけっこう利用されていた。「(阪神間特有の天井川の)川底をトンネルで潜らねばならないのだ。(略)私たちは松と竹で作った大きな橋の下を三回もくぐった」(ラドヤード・キプリング『キプリングの日本発見』中央公論新社、2002)。キプリングの最初の来日は1889年(明治22)のこと。外国人の目には竹が異様なほどに多く感じられたのかもしれない。 |

||||

|

|

||||

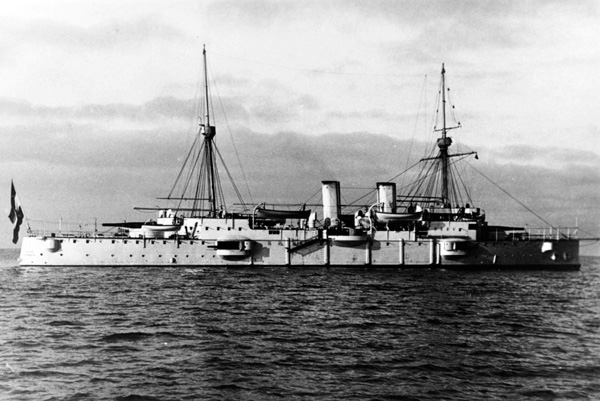

| 神戸港にオーストリアの軍艦(1)が入港しているのを見た。 さて、ホテルに戻ったところ、ここのホテルの支配人に出会った。我々は彼に車夫たちの態度の酷さについて伝えた。ただそのような連中はごくごく僅かだ。ほかのところでは、礼儀やモラル、ふるまいについて気づかう人たちがほとんどだ。 支配人は、車夫たちは日ごろ船乗りを相手にしているゆえに荒っぽい気性なんだと言う。彼らの気性は船乗りたちの影響を受けて、酷いものになっていった、と。 そして彼は今車夫たちのことで困り果てているのだと言う。このホテルには7台の人力車があるのだそうだが、車夫たちをこの1年で30人入れ替えたという。私は彼に、あなたも我々と同様に彼らに振り回されているようだと言った。我々が散歩に出ようとすると、彼らのアテンドのもとに出かけるように求めてくる。たとえ我々が出かけてしまってもゆっくりと歩いて我々についてこようとする。我々が商店のようなところで何かを見ようとしても立ち寄らせてくれない。そして、品性的に、そこに身を置くことも、眺めることも、全くよからぬ、いかがわしい地域(2)へ連れて行こうと歩みを速めるのだ。たとえそうならないように警戒していたとしても、だ。そんな欲望はないと彼らにいったところで逃れられないのだ。 |

||||

|

カイゼリン・エリーザベト | |||

(1)オーストリアの軍艦|「カイゼリン・エリーザベト号」ではないかと推察される。オーストリア・ハンガリー帝国海軍の水雷巡洋艦。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の皇后の名前が冠されている。世界各国を訪れて親善外交に一役買っていた。当艦はおもに東アジア海域を巡航していた。日本にもたびたび寄港していたようだ。ひとつに、皇太子であったフランツ・フェルディナント(皇帝の弟の長男にあたる)が明治26年(1893)に日本を訪れている。その時の滞在記が『オーストリア皇太子の日本日記』(講談社学術文庫、2005)として刊行されている。なお、著者のアリー公はオーストリアの陸軍士官学校への留学経験がある(Reem Ahmed Saleh Sayed Omar、博士論文「エジプト人の日本発見─日露戦争より戦間期にかけて─」上智大学グローバル・スタディーズ研究科、2016) (2)いかがわしい地域|当時の花街は、神戸駅の北西に位置する福原遊郭、神戸駅の南側にあった新川遊郭の二カ所が挙げられる。1908年(明治41)当時、福原地区には95軒、新川地区には22軒の遊郭が営業していたようである(君本昌久『いろまち燃えた』三省堂、1983)。ともに徒歩圏内ではあるが、アリー公が無理矢理に連れて行かれたのは「散策」の距離として考えると、福原地区ではないだろうか。 |

||||

|

|

||||

| その日の午後から雲が厚くなってきた。そのうち雨が降り始め、雷が鳴り出す。風も強くなってきた。ホテルは新築ではあるが、四方八方から雨が入ってくる。雨が降り続き水かさが増してくることに私は恐怖を抱いた。私の知識では、この状況は全く予断を許さないものだ。こうした雨の多さで、私は日本での滞在にうんざりし始めていた。 ホテルのスタッフに宿泊費の精算を頼んだ。宮島(広島)に向かう列車に乗るために、朝6時に起こしてくれるようにと彼らに伝えた。そして弁当のようなものを準備してくれるようにとも。当日の朝、ホテルのスタッフがやって来る前に私の使用人が起きて我々を起こしてくれた。 ホテルが小高い場所に建っているため、我々は朝食をとるために下りていった(1)。 |

||||

(1)下りていった|朝食のために小高い場所から下りていった(nazala)、というのは不思議な表現であるが、このトア・ホテルでは開業当時、食事の提供がなされていなかったという話がある。そのため浜手の居留地にあったオリエンタル・ホテルの食堂を利用していたという。この二つのホテルは当時、「浜のオリエンタル、山のトア」と称され、神戸を代表する豪華なホテルであった。「ここ(トア・ホテル=訳者註)に泊まっているお客には、ここは食事を出しません。泊まるだけ。それで食事は必ず朝昼晩、トアロードを下りてオリエンタルホテルまで食べに行ったと。そういうことを私、聞いております」(「北野・山本まちなみフェスタ'99『まちなみ歴史トーク』掲載の座談会での発言より)。また本稿の冒頭部分でも「食堂へ下りてくると」と訳した部分があったが、この場合も「下りて」(nazala)という動詞が使われていることからすると「浜のオリエンタル」へ向かったということか? ただいっぽうで、横浜の居留地にあった高級クラブ「ユナイテッド・クラブ」の料理長であったL・ブレヤー(Bullier)と、その補佐に日本人料理人の五百木熊吉がトア・ホテルの開業早々に赴任したという記事もみられた。 |

||||

|

|

||||

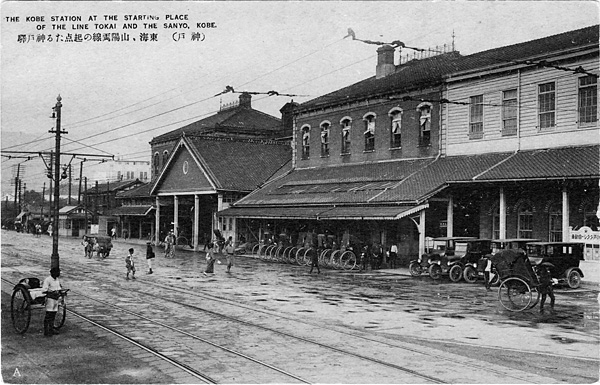

| 駅(神戸駅?=訳者註)までは歩いていったのだが、実に簡単に行き着けた。荷物はスタッフが駅まで送り届けてくれるのでホテルに置いてきた。朝の散歩はとても素晴らしかった。ではあるけれど、ちょうどマニヤル宮殿(1)からナイル宮殿(2)までの距離(3)とほぼ同じぐらいで、近すぎた。駅に着いた時は、列車の発車時刻が迫っていた。ところで、我々の到着するずっと前に荷物が届いていなければならないのに遅れたことは奇妙なことだった。 ドアマンが言うには、たいてい日本人は外国人に反発するのが習い性なんだと。英国の会社のホテルであるわけだし。再びこのホテルに滞在してくれるようなことが見込める観光客じゃないのだから、日本人は彼らをからかうんだ、と。 |

||||

|

神戸駅 | |||

(1)マニヤル宮殿|アリー公がヘディーウに即位した時のために準備していた宮殿。皇太子に2回なり、摂政にもなったが最終的にはヘディーウにはならなかった。1899年(1901年とも)から1929年にかけて建てられた。ナイル川の中州、ローダ島にある。現在は博物館としてカイロ観光の名所となっている。 (2)ナイル宮殿|1854年第4代総督サイード・パシャの時代に建てられた。のちに英国占領軍の兵舎に転用され、1950年代にはヒルトンホテル、アラブ連盟の本部として利用された。「ナイル宮殿」としては現存していない。 (3)距離|マニヤル宮殿とナイル宮殿の距離は、100年以上前の道路事情を斟酌せずに、Google Mapで調べると、2.3kmで徒歩32分、アリー公の滞在したトア・ホテルと駅(神戸駅)は2.5kmで34分。たしかにほぼ同じ距離になる。ただ、アリー公は「駅」としか記しておらず「神戸駅」とは書いていない。トア・ホテルからの最寄り駅は三ノ宮駅(現在のJR元町駅の場所。1931年高架化にともなって今の三ノ宮駅が新設され、それまでの三ノ宮駅が元町駅へと改称された)だが、これだと距離は1kmほどになってしまう。 ともあれ、この紀行文には大きな都市名は記されているが、ホテル名や駅名などに関してはほとんど一般名詞だけの記述になっている。 |

||||